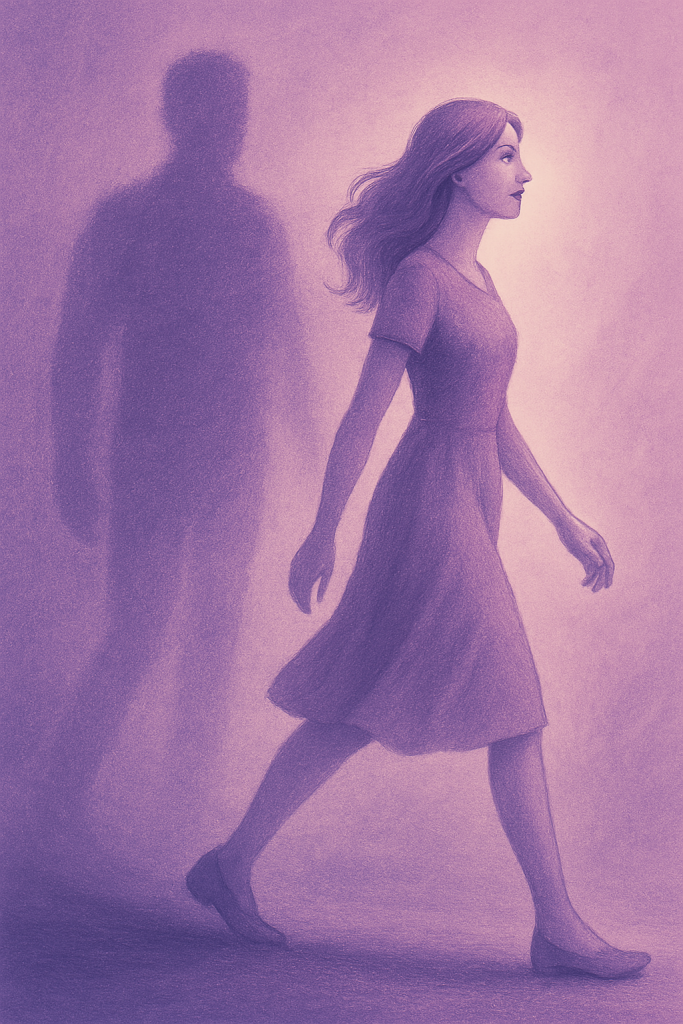

Une vie d’emprise, un meurtre de survie

En 2016, Valérie Bacot tue son mari d’une balle dans la nuque. L’homme qui partageait sa vie depuis l’adolescence était aussi son violeur, son bourreau, son proxénète. Pendant plus de vingt ans, elle a subi les violences sexuelles, physiques, psychologiques et économiques de cet homme, Daniel Polette — d’abord son beau-père, devenu son mari.

Lorsqu’elle l’abat, Valérie ne cherche pas la vengeance : elle cherche la survie. Pour elle, pour ses enfants, qu’il menaçait à leur tour. Elle l’écrit elle-même : « Je l’ai tué pour ne pas mourir. »

Un parcours marqué par l’oubli institutionnel

L’histoire de Valérie Bacot est celle d’une défaillance collective. Adolescente, elle est violée par Daniel Polette, alors compagnon de sa mère. Il est condamné à de la prison… mais revient quelques années plus tard vivre sous le même toit.

La suite, c’est l’isolement, les coups, les menaces, les viols, les grossesses forcées, la prostitution imposée. Valérie est littéralement réduite à l’état d’objet, contrôlée dans tous les aspects de sa vie. Et pourtant, personne n’intervient.

Elle vit dans l’angle mort des institutions, comme tant de femmes sous emprise.

Un procès hors norme

En 2021, Valérie Bacot est jugée pour homicide volontaire. Face à elle, la justice. Mais dans la salle, une vague de soutien sans précédent s’élève : des militantes, des associations, des anonymes qui comprennent que son geste n’est pas celui d’une criminelle, mais celui d’une survivante piégée. Ses enfants, eux-mêmes témoins et victimes des violences, viennent à la barre pour témoigner de l’extrême danger dans lequel leur mère vivait.

Le verdict tombe : elle est reconnue coupable, mais condamnée à quatre ans de prison, dont trois avec sursis, ce qui lui permet de ressortir libre.

Ce que ce procès a révélé

L’affaire Valérie Bacot a ouvert un débat majeur sur :

- le traitement judiciaire des femmes qui se défendent après des années d’emprise,

- la place du syndrome de la femme battue dans les tribunaux,

- l’absence de protection malgré des signaux évidents,

- et la nécessité de reconnaître les violences conjugales comme des situations de captivité psychique et physique.

Une parole pour toutes les autres

Depuis sa libération, Valérie Bacot a choisi de prendre la parole pour que son histoire serve à d’autres. Son livre, Tout le monde savait, témoigne de l’ampleur des violences invisibles. Elle ne se présente pas en héroïne, ni en victime, elle dit simplement ce qu’elle a vécu, avec des mots bruts et nécessaires. Elle veut qu’on écoute les femmes avant qu’il ne soit trop tard, qu’on arrête de dire : “elle aurait dû partir”, et qu’on commence à dire : “on aurait dû la protéger”.

Valérie Bacot, une femme debout

Valérie a survécu, elle s’est relevée, elle a porté sa vérité là où on l’avait trop souvent réduite au silence. Son histoire n’est pas une exception : elle est la preuve que, dans certaines situations, la seule issue devient l’impensable. Et la vraie question n’est pas “Pourquoi a-t-elle tué ?”, mais “Pourquoi personne ne l’a aidée à partir avant ?”

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.